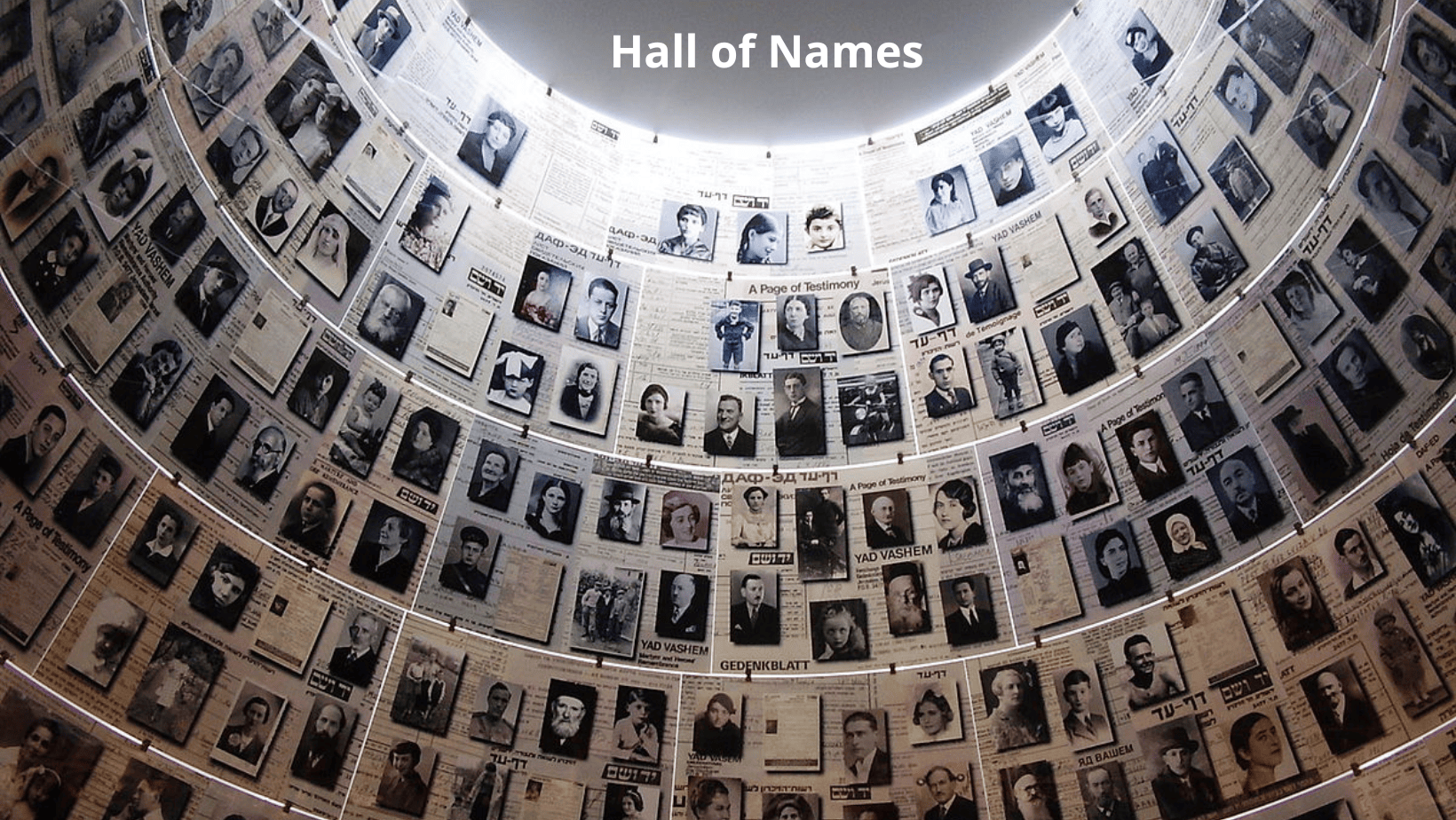

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 60/7 del 2005, designò il 27 gennaio come la Giornata della Memoria; la data venne scelta in commemorazione della liberazione del campo di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio del 1945.

Auschwitz, al pari di Birkenau è uno dei lugubri simboli della Shoah, e chiunque vi sia stato sa che andando via porta con sé una duratura sensazione di sgomento e di orrore, un’inconsolabile angoscia per il dolore pietrificato che vi si respira. Nella sua visita ai lager, avvenuta nel 2006, Benedetto XVI disse:

“In un luogo come questo vengono meno le parole, in fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio – un silenzio che è un interiore grido verso Dio: Perché, Signore, hai taciuto?”

Il male si nutre di banalità

Il ricorrere del triste anniversario della Shoah costringe ogni uomo a fare nuovamente i conti con il mistero oscuro del male, che, secondo la provocazione di Hannah Arendt, può nutrirsi, tra l’altro, della banalità.

La filosofa tedesca, che sperimentò sulla sua pelle la violenza delle persecuzioni hitleriane, maturò tali tesi partecipando da inviata del New Yorker al processo che condannò Adolf Eichmann, uno dei funzionari nazisti maggiormente implicati nell’organizzazione logistica della soluzione finale. Per la pubblicazione del resoconto del processo, avvenuta nel 1963, l’autrice scelse quale titolo Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, che venne tradotto in italiano con “La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme”.

Lo sterminio sistematico degli ebrei, pianificato e realizzato attraverso il dispiegamento di un’industria della morte che trovava nei lager i suoi tetri punti terminali, è carico d’indescrivibile malvagità, ma la banalità del male, sostiene la Arendt, emerge nell’assurda normalità vissuta da coloro che hanno preso parte alla catena di comando che ha reso possibile l’attuazione pratica della soluzione finale.

La Shoah si è verificata anche per l’incapacità di formulare obiezioni agli ordini ricevuti, per l’incapacità di provare orrore nel gestire la logistica della morte, per l’incapacità di provare vergogna incontrando, dopo tali crimini, lo sguardo dei propri cari e dei propri congiunti.

Adolf Eichmann è descritto dall’autrice come uomo mediocre, non stupido, ma semplicemente senza idee. Visto da questa prospettiva, Eichmann non è solo il pianificatore di una strage che non ha precedenti nella storia per crudeltà e insensatezza. Eichmann è dipinto anche come un burocrate, un funzionario preoccupato per la sua carriera e concentrato sulle sue capacità organizzative e sui suoi successi professionali.

Eichmann, che fu scelto dai vertici nazisti per le sue competenze logistiche, fu responsabile della pianificazione e della gestione dell’evacuazione forzata degli ebrei e della loro deportazione nei campi di concentramento e sterminio. Egli, già dall’estate del 1941, sapeva che Hitler aveva ordinato lo sterminio degli ebrei[1], e in seguito avrebbe constatato di persona come quest’ordine fosse divenuto realtà: ebbe modo di vedere i corpi straziati dal gas e interrati, ebbe modo di scrutare l’accanimento sulle donne e sui loro bambini inermi[2].

Eichmann, in seguito ad un’ispezione al campo di Treblinka, dove era stato inviato per verificate il corretto funzionamento della macchina dell’orrore, ebbe modo di dire:

“Vidi una colonna di ebrei nudi, messi in fila in una grande stanza per essere gasati. Qui vennero uccisi, come mi dissero, con una roba chiamata acido cianidrico”[3].

Il funzionario nazista , pur nutrendo sin dall’inizio del processo la consapevolezza che sarebbe stato condannato lamentò, durante lo stesso, di essere vittima di un equivoco, e di pagare per colpe non sue[4]. Eichmann invocò a sua discolpa il fatto di esser vittima dei capi nazisti, che avrebbero abusato di lui approfittando della virtù di saper ubbidire[5].

Generalizzando le tesi della Arendt si può inferire che molti criminali nazisti parteciparono alla realizzazione della soluzione finale non sentendosi responsabili delle atrocità che commettevano o che avevano quotidianamente dinnanzi agli occhi, perché anestetizzati dall’idea di svolgere il proprio lavoro, di eseguire gli ordini.

L’opera della Arendt, oltre ad essere un accurato resoconto storico del processo Eichmann, costituisce una pietra miliare della riflessione sulla Shoah, e chiama in causa diversi ambiti del sapere.

Sono però soprattutto i grandi interrogativi di antropologici a costituire lo sfondo del testo: leggendolo ci si chiede in primo luogo chi sia l’uomo e fino a che punto egli possa giungere, ci si domanda come egli possa decidersi per un utilizzo tanto abominevole della propria libertà.

La questione assume una dimensione ancor più tragica quando incontra la riflessione di Primo Levi che, da sopravvissuto ai lager, nelle ultime pagine del suo I sommersi e i salvati ci ammonisce a ricordare, perché quanto già accaduto potrebbe ripetersi.

La shoah e Dio

La Shoah non porta con sé solo un interrogativo sulla natura dell’uomo: come sostiene Hans Jonas ne “Il concetto di Dio dopo Auschwitz, una voce ebraica”, è lo stessa idea di Dio ad esser coinvolta nella riflessione sul senso dell’immane tragedia.

Jonas, che come la Arendt dovette fuggire dalla Germania a causa delle persecuzioni naziste, esplora con acume la sfida di custodire la fede in Dio alla luce dell’atroce esperienza della Shoah. L’opera di Jonas è “un frammento di teologia speculativa”[6] che mette in luce come, dopo la Shoah, la domanda che interrogò a suo tempo Giobbe subisce un inasprimento, e spinge il credente a chiedersi, al cospetto di tanto dolore, “quale Dio poteva permetterlo?”[7]

Quella di Jonas è innanzitutto una critica alla teodicea tradizionale: ai suoi occhi il concetto classico di Dio – che solitamente era pensato come onnipotente, buono e intellegibile – non è compatibile con lo scandalo costituito dallo sterminio sistematico e lucidamente pianificato di cui Auschwitz resterà per sempre il lugubre simbolo.

Dal momento della creazione Dio, questo è il centro della tesi di Jonas, ha assunto su di Sé la sofferenza ed è divenuto, affidando all’uomo il compito di custodire la Sua presenza nella storia, compartecipe del divenire.

In altri termini Jonas suggerisce una visione della divinità coinvolta nel processo creativo e interconnessa con un mondo in continua evoluzione: Dio si è ritratto per lasciar posto ad una creazione in cui egli stesso è presente nella forma della debolezza e della responsabilità che ciascun uomo conserva nei confronti dell’altro: “Concedendo all’uomo la libertà, Dio ha rinunciato alla sua potenza”[8].

L’autore, nel formulare la sua proposta, richiama la prospettiva dello Tzimtzùm, un’idea propria del pensiero cabalistico, che riconosce nella creazione del mondo e della libertà umana una certa autolimitazione di Dio[9].

Radicalizzando l’idea dello Tzimtzùm, Jonas giunge a pensare di Dio quanto segue: “La contrazione è totale; In quanto l’intero infinito si aliena nel finito grazie al proprio potere”[10]. E, queste sono le conclusioni a cui giunge l’autore, se Dio si è affidato integralmente al divenire del mondo attraverso un atto di autonegazione che ha reso ogni creatura debitrice della sua stessa esistenza, Egli non ha più nulla da dare: all’uomo è affidata integralmente la responsabilità dei suoi simili e dell’intera storia[11].

La prospettiva aperta da Jonas – che egli stesso colloca nell’orizzonte della riflessione filosofica sul concetto di Dio – richiama alla mente quegli uomini che non persero la loro umanità nell’inferno dei lager, mostrandosi capaci di compiere atti capaci, ancora oggi, di suscitare speranza.

San Massimiliano Kolbe

È forse San Massimiliano Kolbe uno dei simboli più alti di questa speranza sorta tra le lacrime e il dolore, sorta laddove regnava l’oscurità più fitta, ove persino i bambini che non avevano ancora ricevuto il dono della parola furono umiliati e uccisi senza alcuna forma di pietà.

Durante l’occupazione della Polonia, nel 1941, il frate francescano conventuale polacco, Massimiliano Maria Kolbe, fu catturato e deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, ove gli venne attribuito il numero 16670. Nel corso di luglio, in seguito alla fuga di un prigioniero, i capi del campo emisero un decreto di rappresaglia, che imponeva la condanna a morte per fame di dieci prigionieri. Una delle dieci vittime destinate alla terribile morte, Franciszek Gajowniczek, manifestò grande disperazione, piangendo amaramente per il destino di sua moglie e dei suoi figli.

In un gesto di straordinario altruismo, Massimiliano Kolbe si offrì volontariamente al posto di Gajowniczek. I capi del campo accettarono lo scambio, e il frate fu inviato al bunker della fame, ove riuscì a sopravvivere per due settimane senza bere e senza mangiare. Il 14 agosto del 1941 fu assassinato con un’iniezione letale. Kolbe morì ricordando al suo assassino che “solo l’amore crea”.

Franciszek Gajowniczek non ebbe modo di incontrare nuovamente i suoi figli, che morirono durante un bombardamento, ma sopravvisse alla Shoah, ed ebbe modo di partecipare alla canonizzazione di San Massimiliano Kolbe, proclamato santo da Giovanni Paolo II il 10 ottobre del 1982.

Come scrisse Paolo VI “Una parola del Kolbe illumina come una lampada inestinguibile la sua immolazione e la straziante epopea di quegli anni: «solo l’amore crea». Parola che sovrasta la politica, l’egoismo, la prepotenza, la crudeltà, l’infatuazione di gloria degli uomini senza il Vangelo, e che deve invece scolpirsi nei nostri animi e nella nuova storia del mondo. È una parola che il Kolbe, alla scuola di Maria, ancora insegna, e da ora insegnerà per sempre, alla Chiesa e al mondo”

[1] Cfr. Hannah Arendt, La banalità del male, Milano 1964, p. 95

[2] Cfr. Hannah Arendt, cit., pp. 96-97

[3] Hannah Arendt, cit., p. 97

[4] Cfr. Hannah Arendt, cit., p. 255

[5] Cfr. Hannah Arendt, cit., p. 254

[6] Hans Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz, Genova 2004, p. 19.

[7] Hans Jonas, cit., p. 22.

[8] Hans Jonas, cit., p. 38.

[9] Hans Jonas, cit., p. 37.

[10] Hans Jonas, cit., p. 38.

[11] Cfr. Hans Jonas, cit., p. 39.

Ti potrebbe interessare anche:

IRC a scuola? Un valore aggiunto

Dicembre 14, 2025Pandemia e influencer

Dicembre 2, 2021LA BEFANA, TRA FOLKLORE E ANTICHI RITI

Gennaio 6, 2026Il festival alla Cavour

Febbraio 11, 2024Francesco, profeta di questo tempo.

Aprile 21, 2025Coltiva la passione per l’educazione insegnando Religione Cattolica in diverse Scuole secondarie superiori della Capitale, e sta completando il Dottorato di ricerca in Filosofia presso la Gregoriana